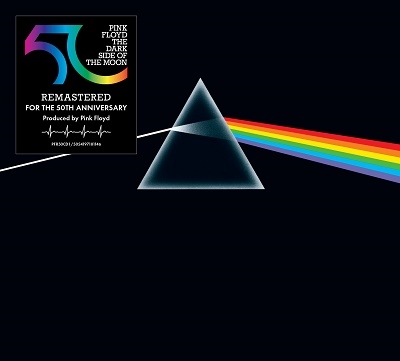

不滅の名盤 ピンク・フロイド『狂気』(The Dark Side Of The Moon)50周年記念最新リマスター盤が、CD、LP、ブルーレイで単独発売

1973年にリリースされ、史上最も象徴的で影響力のあるアルバムのひとつと呼ばれるピンク・フロイド『狂気』(The Dark Side Of The Moon)の50周年を記念した、最新リマスター盤を発売。 『狂気』は1973年3月発売。現代社会の緊張と抑圧、人間の心のなかに潜む狂気をテーマにした一大コンセプト・アルバムはバンド初となる全米チャート1位を獲得(全英チャート最高位2位、日本では最高位2位 )。シングル・カットされた「マネー」も全米13位と大ヒットした。 全米チャートで741週(15年間)連続ランクインのギネス記録、全世界トータルセールス5000万枚以上、史上最も売れたアルバム3位などの記録を打ちたて、音楽史上最も重要な作品のひとつとして、今もなお世界中で新しいオーディエンスを開拓し、魅了し続けている名盤中の名盤。

光のプリズムをモチーフにデザインされたあまりにも象徴的なジャケットのアートワークはヒプノシスのストーム・トーガソンがデザインし、グラフィック・デザイナーのジョージ・ハーディーが描き、マスターは長年ピンク・フロイドの音を司ってきたジェームス・ガスリーによる2023年最新リマスタリング。 輸入盤は、CD、LPに加えてBlu-rayの単独リリースも決定。Blu-rayには、ドルビーアトモスと5.1サラウンド・ミックス、そしてリマスターされたステレオ・バージョンが収録されている。いずれも2023年3月に発売された豪華限定盤『狂気』50周年記念ボックス・セットに収録されていたもので、単独発売は初めてとなる。