MI / KAΦE

規格品番:MSC-9021

女性パーカッション・デュオ“MI”の20周年記念アルバム。65種類の楽器を駆使して、不思議なカフェを舞台に描いた物語仕立て。

ヴィブラフォン、マリンバ、ピアノ、打楽器類から、食器やおもちゃとなど、叩いて鳴るものはすべて楽器とした楽しい作品だ。

先日、試聴室でOntomo Mook「オーディオ超絶音源探検隊」第1回〜第50回歴代第1位

平野一郎「四季の四部作」 春 夏 秋 冬のflac 192kHz/24bitとDSF 5.6MHz/1bitを試聴しました。

平野一郎「四季の四部作」 春 夏 秋 冬 – ハイレゾ音源配信サイト【e-onkyo music】

使用機材:スーパースワン+FE108-Sol+T96A-SA アキュフェーズ:DP-1000、DC-1000 、C-3900 、M-6200。

flac 192kHz/24bitとDSF 5.6MHz/1bitの違いは、予想以上に出ましたが両方とも床を叩く時の空気感

声を張り上げた時のダイナミックレンジの広さは圧巻。

ネットワークの入ったスピーカーでは、このダイナミックレンジは無理。

M-6200のメーターが0を一瞬超えてしまった。

炭山氏と私は笑ってましたが、編集者は唖然としてました。

違反行為としてスーパーツィーター(T500A MKⅢ)を載せたかったが間に合いませんでした。

改めて感じたことはスーパースワンは、普通のオーディオファンに薦められないこと。

ソフトの違いを出し過ぎます。

私は、薦めません。

Verve Acoustic Sounds SACDシリーズ第2弾

2020年にスタートした、ヴァ―ヴ・レーベル・グループ所有の名盤を最高の音質でアナログ復刻する一大プロジェクト、Verve Acoustic Sounds (ヴァ―ヴ・アコースティック・サウンズ)シリーズ。そのマスターを最新DSD化したこのVerve Acoustic Sounds SACDシリーズでは、レーベルが威信をかけて取り組む究極のサウンドをSACDで存分に堪能出来る。

本作は、「何かリクエストは?」のタイトル通り、スタンダードやボサ・ノヴァ曲をコンパクトに演奏したオスカー・ピーターソンの人気盤。短い中にもピーターソンの技術と粋が凝縮。粒のそろった美しいタッチと端正なフレージングで綴られる音楽は、まさに珠玉。 パワフルで軽やかでスピーディな演奏は聴いていると心が弾んでくる。ジャズ入門としても、おススメの一枚。 *米Verve Label Group制作2023年DSDマスターを使用(発売・販売元 提供資料)

50年前の録音が今でもなぜこんなにも新鮮に響くのか?究極のDSDリマスタリングによって、時代を超えて生き続けるステレオ黄金期の名盤54タイトルを紙ジャケBOX化した究極のCDコレクション。初回生産限定盤。

▼リビング・ステレオ=音が躍動する、生き生きとした生演奏のようなステレオ!

ステレオ録音が実用化した1950年代半ばから60年代初頭にかけての時期は、各レコード会社がこの新しく画期的な技術を用いて数多くのレコードを矢継ぎばやに生み出したが、RCAは、ステレオ録音の開発と発展にもっとも積極的に関わり、成果をあげたレコード会社である。1953年10月にステレオ録音(「バイノーラル録音」)の実験を開始したRCAは、いくつかのセッションでの試行錯誤を経て、1954年3月、ライナー=シカゴ響のセッションでの実用化にこぎけたのである当時一般家庭での再生システムはまだモノラルであったが、ステレオ技術にレコードの将来性を感じたRCAは積極的に2チャンネルおよび3チャンネル録音を推進した。1955年にはステレオ・テープデッキの市販が始まり、その3年後の1958年にはついにステレオLPの技術が開発され、RCAはついに「リビング・ステレオ」LPを発売、「ハイファイ・ステレオ」の黄金時代の幕開けを告げた。「リビング・ステレオ」とは、ちょうどこの時期にRCAが発売したステレオ・レコードに付けられていたロゴで、いわば「生き生きとした、生演奏のようなステレオ」という意味であり、左右のスピーカー・コーンの間にLIVING STEREOの文字が踊るデザインは、優秀録音の代名詞でもあった。試行錯誤を経て考え抜かれたマイク・セッティングにより、3チャンネルもしくは2チャンネルで収録されたサウンドは、半世紀近く経た現在のスタンダードにおいても、バランス、透明感、空間性など、あらゆる点で超優秀録音として高く評価されている。

ジャズ史上最も影響力のあるグループのひとつであり、ピアノ・トリオの概念を再定義したユニットの4作目にして最後のアルバムで日本で最も長く愛されているジャズの名盤。

ベーシスト、スコット・ラファロの命を奪った高速道路事故の数日前に録音されたこのアルバムは、ビル・エヴァンス・トリオが今後数十年のジャズの可能性を示す前触れとして、創造的な交流のレベルを要約したもの。(関連アルバム『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』と同日録音)。

エヴァンス、ラファロ、ポール・モチアンの3人は、これらの演奏で驚くほど自由に演奏し、鋭いバランスと美の感覚を常に保っている。テンポとムードの流れは、トリオのコンセプトの深さを強調し、50年以上経った今でもトリオの経験が損なわれることのない魔法をかけている。このアルバムは、革新的なラファロのソロ作品と作曲に重点を置いているのが特徴である。

〈パーソネル〉Bill Evans (p) Scott Lafaro(b) Paul Motian(ds) 1961年6月25日、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガードにてライヴ録音。(発売・販売元 提供資料)

故長岡鉄男氏の方舟再訪で炭山氏が試聴したソフトは「レイ・ブラウン・トリオ/ジョージア・オン・マイ・マインド」

品番:LFA-1063(廃盤)

FM fan ダイナミック・ソフトで紹介。

ライヴ・イン・トーキョーとして今年3月に2枚組で再発売。

レコーディング・エンジニアは及川公生氏。

ちなみに、後ろに見えるのがTELARC/Copland – The Music of America / Kunzel, Cincinnati Pops

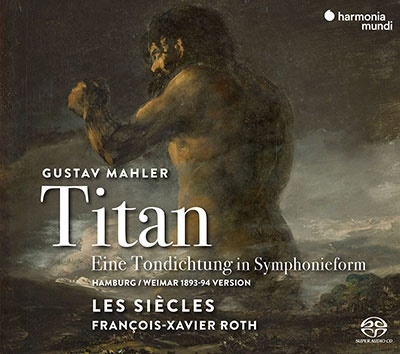

マーラーは1889年11月20日に初のオーケストラ作品である交響詩をブダペストで初演しました。その後1893年にハンブルグの宮廷指揮者に任命された際、その作品を改訂し、”《巨人》交響曲形式による音詩”と名付けました。徹底的にオーケストレーションを直し、あまりにベートーヴェン的だった序奏部を独創的な高周波のような弦のトレモロにし、木管を倍増、コールアングレやバスクラリネットなども加え、可能な限り自然の音をイメージさせるスコアにしました。第2楽章に「ブルーミネ」(花の章)を含むこの第2版は、同年10月27日にハンブルクで初演されました。今回のロトとレ・シエクルの演奏はこの第2版によります。ロトの演奏は、「花の章」の甘美な音楽が、続く荒廃の世界を強調する働きを持つことを際立たせています。SACD化により、初演当時の風合い豊かなサウンドが、なんともまろやかに響きます。(キングインターナショナル)

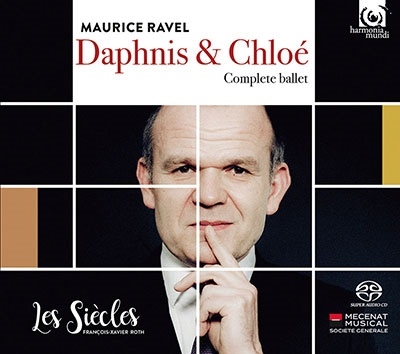

《ダフニスとクロエ》は、ラヴェル自身が「舞踏交響曲」と称したように、オーケストラの性能を発揮できる好個の楽曲として人気コンサート曲となっています。もともと近代管弦楽法の極限を追求するような精巧さで極彩色のオーケストラ・サウンドを満喫できる作品ですが、初演当時の音色で聴くと、ますますその鮮やかさが際立つようです。さらに合唱の演奏に際し、ラヴェルが詳細に指示した通り、舞台の両袖を活用して遠くから近づいてくる効果をはじめて録音で発揮させているのも注目。ラヴェルがオーディオ的発想をこの時代に持っていたことを証明してくれます。(キングインターナショナル)

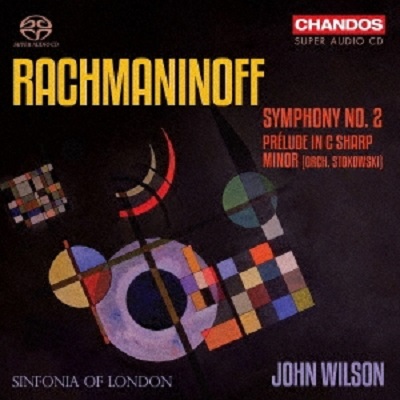

BBCミュージック・マガジン賞をはじめとしたこれまでの数々の受賞に続き、2022年度には「ラヴェル:管弦楽作品集」(RCHSA5280/CHSA5280)がレコード・アカデミー賞の管弦楽曲部門、そして英グラモフォン賞の空間オーディオ部門を受賞するなど名実共に世界のトップクラスへと登り詰めつつあるジョン・ウィルソン&シンフォニア・オヴ・ロンドン。

2022年10月リリースの「ラフマニノフ:交響曲第3番」(RCHSA5297/CHSA5297)に続いて、2023年に生誕150周年を迎えたラフマニノフの代表作、交響曲第2番が待望のリリース!

ラフマニノフが「ピアノ協奏曲第2番」の成功によって「交響曲第1番」の初演の失敗から立ち直り、公私共に軌道に乗りつつあった時期に書かれた交響曲第2番は、甘美な旋律やドラマチックな展開で「ピアノ協奏曲第2番」などと並ぶラフマニノフの最高傑作の一つとして広く親しまれています。

人気作品なだけに過去にもアンドレ・プレヴィンをはじめ数々の名指揮者が録音を遺してきましたが、ジョン・ウィルソン&SOLはその演奏内容の充実度も去ることながら、これまでのChandosからの一連のリリースで常に高く評価されてきた音質面でも際立つものがあるといえるでしょう。

カップリングには「鐘」の愛称で親しまれる「前奏曲」の、ストコフスキによる管弦楽編曲版を収録。(東京エムプラス)